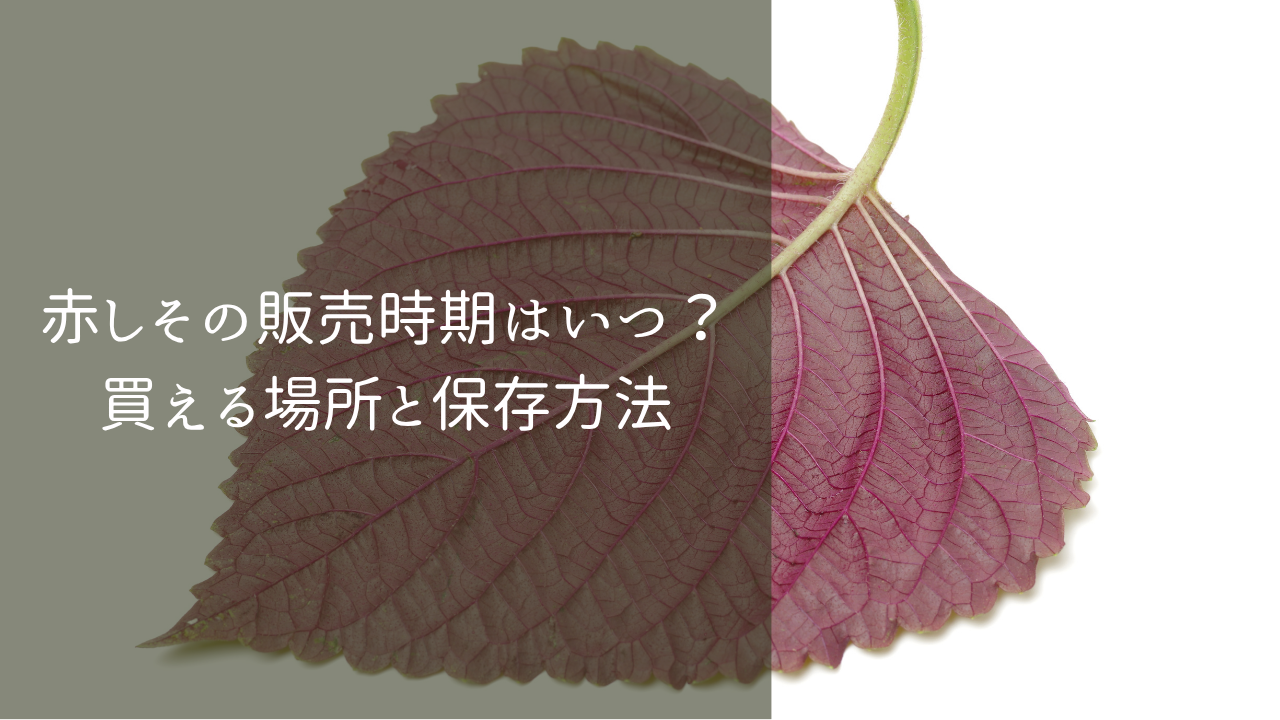

赤しそは、梅干し作りに欠かせない日本の伝統食材のひとつです。

しかし、旬の時期が限られているため「いつ買えるの?」「どこで売っているの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、赤しその販売時期や購入できる場所をわかりやすくまとめ、さらに鮮度を保ちながら長く楽しむための保存方法も紹介します。

スーパーや直売所、通販など、それぞれの購入先の特徴やメリットを押さえれば、欲しいタイミングで赤しそを手に入れることが可能です。

また、枝付きの保存法から塩漬け・冷凍・乾燥といった保存テクニックを知っておくことで、短い旬の赤しそを無駄なく活用できます。

今年こそ新鮮な赤しそをしっかり入手し、梅干しや家庭料理に取り入れて、季節の味わいを楽しみましょう。

赤しその販売時期はいつ?

赤しその販売時期は限られており、毎年の旬を逃さないことがとても大切です。

ここでは、赤しその出回る時期や梅との関係、さらに地域や気候による違いについて整理してみましょう。

赤しその旬は6月中旬〜7月中旬

赤しそが市場に最も多く出回るのは、6月中旬から7月中旬にかけての短い期間です。

この時期は、梅を使った保存食づくりが盛んになるタイミングと重なるため、スーパーや直売所などでも見つけやすくなります。

つまり、赤しその購入は梅の季節とほぼ同じタイミングで計画すると間違いありません。

| 時期 | 流通状況 |

|---|---|

| 6月中旬 | 出始めで新鮮な赤しそが多い |

| 6月下旬〜7月上旬 | 流通のピークで最も入手しやすい |

| 7月中旬 | 終わりに近づき、店頭から減り始める |

| 7月下旬 | 取り扱いがほとんど終了 |

梅の収穫と赤しその関係

赤しその出荷が集中するのは、梅の収穫と重なるからです。

特に青梅が出回る時期に合わせて、赤しそを購入する人が増える傾向にあります。

スーパーの「梅コーナー」などで一緒に並んでいるのを見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

地域や気候で変わる販売時期

赤しその販売時期は、地域の気候やその年の天候によっても多少前後します。

気温が高く成長が早い地域では、6月上旬から出回る場合もありますし、寒冷地では少し遅れて始まることもあります。

確実に入手したい方は、6月下旬〜7月初旬を目安に探し始めるのがおすすめです。

赤しそが買える場所一覧

赤しそを購入できる場所はいくつかあり、入手のしやすさや鮮度に違いがあります。

ここでは、スーパーから通販まで、主な購入先を詳しく見ていきましょう。

スーパーや量販店の梅コーナー

6月から7月のシーズンになると、大手スーパーでは「梅コーナー」が設置されることがあります。

青梅と一緒に赤しそが並ぶため、手軽に入手しやすいのが特徴です。

普段の買い物ついでに赤しそを探すなら、スーパーがもっとも便利な購入先です。

| 店舗例 | 特徴 |

|---|---|

| イオン | 梅コーナーにて枝付き赤しそを販売 |

| イトーヨーカドー | 梅とセットで販売されることが多い |

| 西友・ライフ | 価格が比較的安定している |

農協直売所や道の駅での購入方法

地元農家から直接仕入れている直売所や道の駅は、新鮮な枝付き赤しそを入手できる場所です。

鮮度や香りを重視したい方には特におすすめです。

人気の地域産赤しそは午前中で売り切れることもあるため、早めに訪れるのがコツです。

漬物屋さんや専門店での取り扱い

赤しそを使った漬物を扱う専門店では、期間限定で枝付き赤しその販売や予約受付をしていることがあります。

品質のよいものを求める場合や、確実に入手したい場合に便利です。

ただし予約が必要なことも多いので、事前確認を忘れないようにしましょう。

通販で買うメリットとデメリット

近隣で赤しそが見つからない場合は、通販の利用が便利です。

有機栽培や特別栽培など、産地や品質にこだわった赤しそを選べるのも魅力です。

ただし、送料がかかる点や、到着日が限定される点には注意が必要です。

| 購入手段 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| スーパー | 手軽・身近で買える | 旬以外はほとんど扱いがない |

| 直売所 | 鮮度が高い・香りが良い | 売り切れやすい |

| 専門店 | 品質が安定している | 予約が必要な場合あり |

| 通販 | 産地や栽培方法を選べる | 送料や配送日程に制限がある |

赤しその保存方法と鮮度を保つコツ

せっかく手に入れた赤しそは、なるべく長く新鮮に使いたいものです。

ここでは、枝付きのまま保存する方法から、塩漬けや冷凍、乾燥まで、それぞれの保存テクニックを紹介します。

枝付き赤しその正しい保存方法

枝付きの赤しそを購入した場合は、まず水洗いして大きな茎を取り除きましょう。

水気をよく切ってから保存袋に入れ、空気を抜いて冷蔵庫の野菜室に入れると約1週間は持ちます。

さらに鮮度を保ちたい場合は、茎の根元を水に浸した状態で保存すると長持ちします。

| 保存方法 | 目安期間 |

|---|---|

| 冷蔵(袋保存) | 約1週間 |

| 冷蔵(水に浸す) | 数日長く持つ |

塩漬けにして長持ちさせる方法

赤しそを塩でもみ、余分な水分を抜くと保存性が高まります。

密閉袋や保存容器に入れて冷蔵すると、約1か月程度利用可能です。

ただし、塩の量や揉み方によって保存期間が変わるため、長期保存を考える場合は塩をしっかり使うのがポイントです。

冷凍保存の手順と活用法

赤しそは冷凍保存も可能です。

細かく刻んでから保存袋に入れ、空気を抜いて冷凍庫へ入れると約1か月使えます。

使用するときは凍ったまま揉んで薬味として使えるのでとても便利です。

毎日少しずつ使いたい方には冷凍保存が向いています。

| 保存形態 | 保存場所 | 期間 |

|---|---|---|

| 刻んで冷凍 | 冷凍庫 | 約1か月 |

| そのまま冷凍 | 冷凍庫 | やや短め(風味が落ちやすい) |

乾燥保存で長期利用するコツ

赤しそを乾燥させると、比較的長期間の保存が可能です。

風通しの良い場所で自然乾燥させ、密閉容器に入れて冷暗所で保管すると約1か月持ちます。

乾燥させた赤しそはふりかけや粉末調味料に活用できるので、余った赤しそを無駄なく使いたい方におすすめです。

赤しその活用アイデア

赤しそは、保存しておくだけでなく、さまざまな料理に活用できる万能食材です。

ここでは、梅干し作りをはじめ、しそジュースや家庭料理へのアレンジ方法を紹介します。

梅干し作りに必須な理由

赤しそといえば、やはり梅干し作りに欠かせない存在です。

赤しそを加えることで、鮮やかな色合いが出て、独特の風味が広がります。

梅干しを作る際には、旬の赤しそを必ず取り入れたいところです。

| 役割 | 効果 |

|---|---|

| 色付け | 梅に自然な赤色を与える |

| 香り付け | 独特の風味をプラス |

しそジュースや赤しそふりかけ

赤しそを使った定番の加工品には、しそジュースやふりかけがあります。

ジュースにすると、鮮やかな赤紫色と爽やかな風味が楽しめます。

乾燥させた赤しそを粉末にすれば、ご飯やおにぎりにぴったりのふりかけになります。

余った赤しそを有効活用したい方は、この2つの方法を覚えておくと便利です。

料理への簡単アレンジ方法

赤しそは和え物や漬物だけでなく、家庭料理にも手軽に取り入れられます。

例えば、刻んで冷奴やそうめんに添えたり、ご飯に混ぜて赤しそご飯にするのもおすすめです。

普段の料理に少し加えるだけで、彩りと風味が一気に豊かになります。

| 料理例 | 活用方法 |

|---|---|

| 冷奴 | 刻んだ赤しそをトッピング |

| そうめん | 薬味として添える |

| 赤しそご飯 | ご飯に混ぜて彩りを加える |

まとめ|赤しそを旬の時期に入手して長く楽しもう

赤しそは毎年6月中旬から7月中旬にかけて出回り、スーパーや直売所、通販などさまざまな場所で購入できます。

鮮度を保つには、枝付きのまま冷蔵保存したり、塩漬けや冷凍、乾燥といった方法を使い分けるのがポイントです。

旬の短い赤しそをうまく保存すれば、長く家庭料理に活用できるのでとても便利です。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 販売時期 | 6月中旬〜7月中旬 |

| 購入場所 | スーパー・直売所・専門店・通販 |

| 保存方法 | 冷蔵・塩漬け・冷凍・乾燥 |

| 活用例 | 梅干し、ジュース、ふりかけ、家庭料理 |

赤しそは梅干し作りの必需品であり、ジュースやふりかけ、普段の料理にも幅広く使える食材です。

この短い旬の時期を逃さず、ぜひ新鮮な赤しそを手に入れて楽しんでみてください。